Es ist eine unwirkliche Welt da draußen in der wilden See. Eine für den Menschen eigentlich lebensfeindliche. Bei knapp zehn Grad kühlt die Körpertemperatur in der Regel binnen Minuten herunter. Wer nach einer halben Stunde im Wellenbad noch nicht ertrunken ist, der unterkühlt, wird müde und schlummert seelenruhig ein. Für immer. Selbst die dicksten und dichtesten Überlebensanzüge schützen nur für ein paar Stunden.

André Wiersig muss also verrückt sein. Er schwimmt regelmäßig weit draußen in den Weltmeeren. Nicht im Neoprenanzug, sondern in Badehose. Als sechzehnter Schwimmer (aller Zeiten) komplettierte er die Ocean’s Seven. Das sind sieben lange, kräftezehrende und lebensgefährliche Ozean-Passagen auf allen Teilen der Erde. Bekannte Strecken wie den Ärmelkanal oder die Straße von Gibraltar mit eingeschlossen.

Die Ocean’s Seven sind sieben Schwimmstrecken, die zu den härtesten der Welt gehören:

| Cookstraße | Süd- und Nordinsel Neuseeland | 26 Kilometer |

| Nordkanal | Irland und Schottland | 34 Kilometer |

| Straße von Gibraltar | Marokko und Spanien | 14 Kilometer |

| Kaiwi-Kanal | Inseln Molokaʻi und Oʻahu, Hawaii | 44 Kilometer |

| Tsugaru-Straße | Insel Honshu und Hokkaido, Japan | 20 Kilometer |

| Ärmelkanal | England und Frankreich | 34 Kilometer |

| Santa Catalina Kanal | Santa Catalina Island und Los Angeles | 34 Kilometer |

#BeatYesterday.org-Autor Hannes Hilbrecht protokolliert sieben Erfahrungen, die André Wiersig auf den Ocean’s Seven machte.

13 Stunden im Wasser

Der ganze Körper saugt sich mit Wasser voll. Nicht nur die Hände werden schrumpelig, sondern auch die Füße und das Gesicht. Nach 13 Stunden im Wasser ist man ganz schön aufgedunsen. Das Zahnfleisch färbt sich vom ganzen Salzwasser weißlich. Auf der Zunge bildet sich eine blässliche Haut, die ich einfach abziehen kann. An Geschmack ist erstmal nicht zu denken. Alles fühlt sich taub an.

Doch mein Körper regeneriert mittlerweile schnell. Nach ein paar Tagen fühle ich mich ganz gut erholt. Und was viele nicht glauben können: Mein Körper hat im Wasser keine Zeit für Sonnenbrand. Ich bin kein Hautarzt und kann es nicht richtig erklären, aber auch nach unzähligen Stunden in der prallen Sonne habe ich keine Probleme mit Verbrennungen auf der Haut.

Quallen-Qualen

Auf diesem Selfie sieht man die Wunden, die nach einem Treffen mit Lionsmane-Quallen (Gelben Haarquallen) im Nordkanal zwischen Nordirland und Schottland entstanden sind. Quallen dieser Art sind so groß wie Bistrotische und ähneln mit den gelblichen Haaren einer Löwenmähne. Deshalb der Name. Eine Berührung mit den Haaren löst eine allergische Reaktion aus, bei der sich die Haut rötet, anschwillt und wie Feuer brennt.

Selbst diese Quallen, die kein tödliches Gift absondern, können lebensgefährlich sein. Es gab schon Schwimmer, die nach einer Berührung so von den Schmerzen geschockt waren, dass sie nicht mehr schwimmen konnten. Sie ertranken.

Ich respektiere Quallen. Es hat sie schon lange vor uns gegeben. Sie sind seit Millionen von Jahren da. Und es werden immer mehr. Durch die Überfischung von Thunfischen und Meeresschildkröten wurden die Fressfeinde der Quallen stark reduziert. Die Lionsmanes verbreiten sich unkontrolliert und machen das Schwimmen im Ozean immer schwieriger.

Ich versuche diesen höllischen Schmerz zu trainieren. Wenn ich während des Trainings einen Schwarm Quallen sehe, dann schwimme ich absichtlich in ihn hinein. Ich will mich auf alle extremen Bedingungen einer Kanaldurchquerung einstellen und vorbereiten. Dazu gehört auch, unter den Quallen-Qualen weiter zu schwimmen.

Das ist der Grund, warum ich jede Ocean’s-Seven-Strecke im ersten Versuch meistern konnte und noch nie aufgeben musste. Ich bin immer, so gut es geht, auf alles vorbereitet. Internationale Freunde bezeichnen das als German-Mindset.

Das Meer – eine riesige Wäschetrommel

Einen Tag, bevor ich die Tsugaru-Straße zwischen den japanischen Inseln Honshu und Hokkaido erfolgreich durchschwimmen konnte, hatte es der australische Kanalschwimmer Dean Summers ebenfalls versucht. 20 Kilometer ist die Strecke „nur” lang, doch die See ist hier besonders rau. Oft entscheidet das Wetterroulette über das Durch- und Ankommen.

Dean musste nach zwölf Kilometern aufgeben, denn an diesem Tag stürmte etwa 300 Kilometer entfernt ein Taifun. Die Ausläufer sorgten für extremen Wellengang. Gegen diese Mauern aus Wasser war mit menschlicher Muskelkraft kein Ankommen. Dean musste aufgeben. Das war eine beeindruckende Entscheidung. Manchmal verlangt das Aufgeben mehr Mut als das Weitermachen.

Während seines Versuches trug er eine Sportuhr mit Höhenmesser. Und die zeigte am Ende, dass er 2.800 Höhenmeter zurückgelegt hatte. Schwimmend. Es war eine grandiose sportliche Leistung, überhaupt so lange durchzuhalten.

Ich persönliche fühle mich meistens in den Wellen wohl. Da wird man teilweise herumgeschleudert wie in einer Wäschetrommel. Doch auch wenn das vielleicht absurd für manche klingt: Ich genieße das wirklich. Ich denke: Schön, dass ich genau hier bin. Dass ich diese Urgewalt am eigenen Körper spüre. Es ist ein Privileg. Die wenigsten Menschen erleben diese Abenteuer. Ich nehme das meiste optimistisch. Frust frisst einen nur unnötig von innen auf.

16.000 Kalorien an einem Tag

Auf diesem Bild verspeise ich eine Portion Hühnerfrikassee im Pazifik.

Normalerweise esse ich hauptsächlich hochkalorische Flüssignahrung oder Energiegels. Die schmecken nicht immer besonders gut, aber die Energie kann von meinem Körper unter diesen Bedingungen schnell verstoffwechselt werden. Bis zu 16.000 Kilokalorien verbrenne ich, wenn ich bis zu 18,5 Stunden im offenen Ozean schwimme. Die muss ich irgendwie nachfeuern. Und das zwischen fünf Meter hohen Wellen im Pazifik. Das Essen und Trinken wird zum Extremsport.

Beim Durchschwimmen des Kaiwi-Kanals im Insel-Archipel Hawaiis hatte ich ein großes Problem. Das Unternehmen dauerte viel länger als geplant. Ich hing fünf Stunden in einer Strömung fest. Ich konnte drücken, wie ich wollte, ich kam nicht wirklich weiter. Nur etwa 100 Meter pro Stunde. Als ob man einen Marathonläufer kurz vor dem Ziel auf ein Laufband stellt. So fühlte es sich an. Meinen Proviant hatte ich irgendwann aufgegessen.

Das Pech meiner Begleiter war mein Glück. Sie waren seekrank geworden. Hingen mit den Köpfen meist über Bord. Da wir fast 20 Stunden unterwegs waren, hatten sie sich auch mit Lebensmitteln eingedeckt. Mit Hühnerfrikassee zum Beispiel. Runter bekamen sie nichts davon.

Ich konnte mich also an ihren Rationen vergreifen und aß alles, was noch da war. Wie ein Hai schlang ich das Essen herunter.

Die Liebe zum Ozean

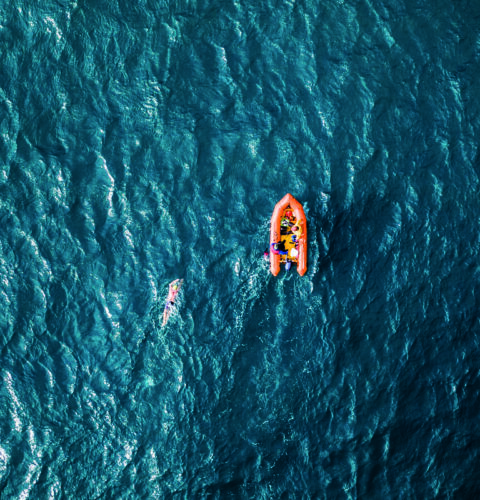

Ich muss geradeaus schwimmen können. Manchmal begraben mich die Wellen, sodass ich den Sichtkontakt zum Begleitboot verliere. Der Himmel schenkt einem nicht immer verlässliche Orientierungspunkte. Ich muss dann die Richtung halten und weiterschwimmen. Bis meine Begleiter aus der Gischt wieder auftauchen.

Mit der langsam verstreichenden Zeit habe ich kaum Probleme. Ich freue mich, dass ich im Meer bin. Ich genieße die Zeit. Ich bin ja freiwillig hier im Wasser, niemand zwingt mich. Im offenen Ozean erlebt man die schönsten Sonnenaufgänge. Frühmorgens, wenn das Wasser still daliegt und der Himmel noch grau ist und langsam die Sonne aufsteigt, dann ist das eine fantastische Kulisse. Das Meer gibt mir in fast jeder Sekunde unendlich viel.

Was allerdings mental fordern kann, sind die letzten Kilometer. Die Küste zeichnet sich am Horizont ab, aber wenn es die Strömungen nicht gut mit mir meinen, kann ich drücken und drücken, so viel ich will – ich bleibe fast auf der Stelle. Der Ozean ist eben kein Hallenbad.

Das merkt man spätestens, wenn die Haie auftauchen. Ich habe schon oft Haie gesehen. Meist halten sie Abstand. Generell hilft hier nur Ruhe und Entspannung. Und damit meine ich nicht nur, so tun, als ob man keine Angst hätte. Man darf einfach keine Furcht haben. Haie wittern deine Angst. Sie spüren deinen Puls, den hämmernden Herzschlag. Einem Hai macht man nichts vor.

Die Wassertonne am Sonntagabend

Wie kann man diese Extremen Bedingungen, vor allem die Kälte trainieren? Ich habe mir als Antwort auf diese Frage eine Regentonne im Baumarkt gekauft. Sie steht in meinem Garten und ist mit Grundwasser gefüllt. Im Winter wird das Wasser richtig kalt. Bis zu einem Grad.

Während die Familie am Sonntagabend Tatort schaut, steige ich in die Tonne. Immer 20 Minuten lang. Um nicht bewusstlos zu werden, singe ich Lieder mit oder stelle mir Rechenaufgaben. Das 20. Mal in der Regentonne fühlt sich genauso schlimm an wie das Erste Mal. Der Körper gewöhnt sich nie an die Kälte.

Ich habe auch unter der Dusche trainiert. Drei Jahre duschte ich jeden Tag kalt. Beim Friseur bat ich die Angestellten darum, meine Haare nur mit kalten Wasser zu waschen. Ich erlaubte mir keine Ausnahmen.

Was soll ich sagen: Die erste warme Dusche nach all der Zeit war göttlich.

Schwimmen für den Umweltschutz

Ich komme am Ende meiner Strecken dort an, wo nicht nur der Ozean richtig wild ist, sondern auch das Land. Die Küstenabschnitte sind zerklüftet. Mich erwarten schroffer Stein und steile Klippen. Manchmal denke ich, dass hier noch nie ein Mensch vor mir war. So rau ist die Natur.

Doch auch an diesen abgelegenen Orten liegen Plastiktüten und Coladosen herum. Da verzweifle ich manchmal an der Menschheit. Wie können wir nur so etwas anrichten? Ich kraule durch das Wasser und greife Plastikplanen. Das ist frustrierend. Ich schäme mich für die Menschheit. Ich kann nicht glauben, was wir einem Organismus, aus dem alles Leben hervorgegangen ist, alleine im vergangenen Jahrhundert angetan haben.

Gleichzeitig habe ich Hoffnung. Wir können noch die Kurve bekommen. Immer mehr, besonders junge Menschen entwickeln ein Gefühl für dieses Thema. Ich selbst rede viel in Schulen und mit Unternehmen. Ich glaube, dass die Botschaften immer besser ankommen. Dass sich gerade massiv etwas bewegt.

Ich persönlich bin da mittlerweile sehr konsequent. Wenn ich meinen Mehrweg-Kaffeebecher vergesse, dann habe ich eben Pech gehabt. Dann muss ich mich selbst bestrafen und mal auf einen Coffee to go verzichten. Wir alle können die eine oder andere Fleischmahlzeit auslassen, Dinge einfach länger benutzen, nicht sofort alles wegschmeißen und austauschen. Wir müssen nur damit anfangen, disziplinierter zu sein.

Über das Buch:

Zwischen 120.000 und 150.000 Euro hat André Wiersig für seine Leidenschaft ausgeben. Das meiste aus der eigenen Tasche. Seiner Frau hat er versprochen, zumindest die Kosten wieder reinzuholen. Auch deshalb hat André ein Buch geschrieben. „Nachts allein im Ozean. Mein Weg durch die Ocean’s Seven” ist ein Sammelband der guten Stories über Abenteuer, Ehrgeiz und das Lebensgefühl Ozean.