Warum ist Fischkonsum heute so bedenklich?

Überfischung

Über ein Drittel der weltweiten Fischbestände sind überfischt. So warnt die Verbraucherzentrale und rahmt die fortschreitende Ausbeutung der Weltmeere in bedenkliche Zahlen. Viele Fischarten können sich demnach nicht mehr nachhaltig erholen. Die Folge: Arten sterben aus. Ökosysteme kippen.

Beifang

Und dabei geht es nicht nur um die Menge der Fische, die beim Wildfang im Netz landen. Auch der Beifang von anderen Meeresmitbewohnern, wie Delfinen oder Schildkröten, macht unseren Meeren zu schaffen. Zwischen sieben und 38 Millionen Tonnen Meereslebewesen sterben jedes Jahr durch Beifang, schätzt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).

Fangmethoden

Das systematische Aufwirbeln des Meeresbodens durch umweltschädliche Fangmethoden verwüsten empfindliche Ökosysteme. Der Einsatz von Grundschleppnetzen zerstört unter anderem Lebensräume wie Kaltwasserkorallenriffe. Die Biodiversität, also die biologische Vielfalt der Meere, leidet darunter. Auch andere Fangmethoden, die regelmäßig in der Massenfischerei zum Einsatz kommen, sind bedenklich.

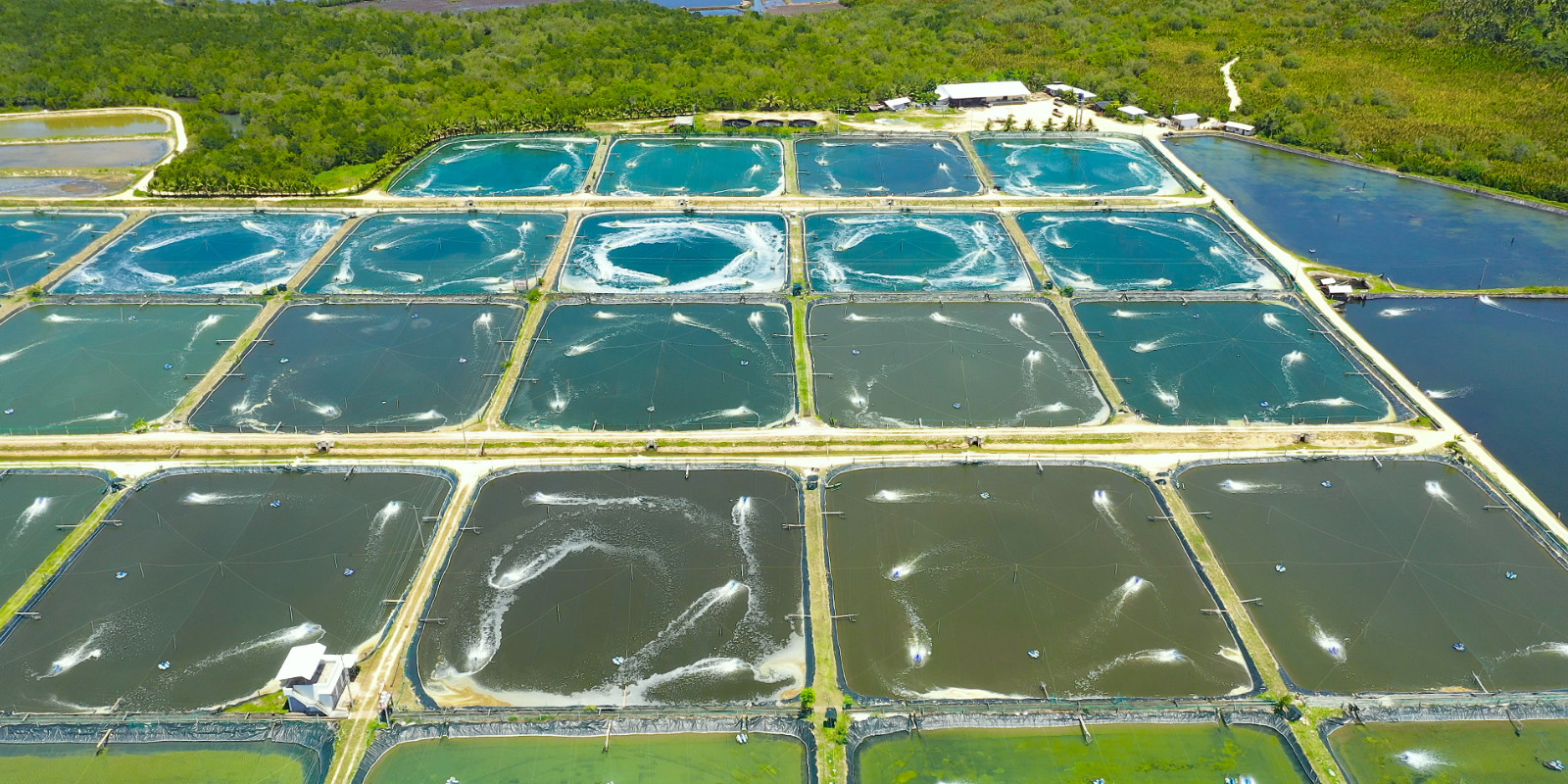

Aquakulturen

Die Fischindustrie antwortet auf dieses Problem zum Teil mit Aquakulturen. Dort werden verschiedene Fischarten in Masse gezüchtet. Der Wildfang wird geschont. Unbedenklich ist diese Art der Fischerei aber auch nicht. Denn für die Zuchtareale braucht es viel Platz. Wichtige Lebensräume wie beispielsweise die Mangrovenwälder in tropischen und subtropischen Küstenregionen müssen weichen – und damit Teile der ressourcen- und artenreichsten Ökosysteme der Erde. Zudem treiben Chemikalien, Antibiotika, Nahrungsreste und Fischkot aus den Aquakulturen in Flüsse und Meere. Umweltschäden werden so jedenfalls nicht minimiert.

Tierwohl

Lange wurde beim Thema Tierwohl in der Fischerei weggeschaut. Fische besitzen kein Großhirn, demnach hätten sie kein Schmerzempfinden und könnten keinen Stress erleben. Demnach füge man ihnen auch kein Leid zu. „No brain, no pain!” So die gängigen Argumente. Forschende wissen aber mittlerweile: Fische fühlen Schmerz. Sie müssen im Tierschutzgesetz mitgedacht werden. An diesem Punkt ist die Politik aber noch nicht.

Schwermetalle und Einsatz von Antibiotika

Was nimmt man eigentlich alles zu sich, wenn man Fisch isst? Neben gesundheitsfördernden Nährstoffen wie Omega-3-Fettsäuren, Jod und B-Vitaminen stehen leider auch Schwermetalle, Umweltgifte und Antibiotika auf der Inhaltsliste. Die Höchstgrenze von Quecksilber liegt zwischen 0,5 und 1,0 mg/kg Fisch. Andere Gifte werden oft nicht kontrolliert.

Sei es aus Sorge um die Gesundheit, aus ethischen Gründen oder weil das Herz für Naturschutz schlägt: Fischkonsum hat heute einen bitteren Beigeschmack. Wenn du auf Fisch nicht komplett verzichten möchtest, dir Umwelt und Tierwohl aber nicht egal sind, dann stell dir beim Kauf folgende Fragen: Woher kommt der Fisch und wie wurde er gefangen?

Nachhaltige Fischerei: Darauf solltest du beim Kauf achten

Zertifizierte Siegel geben dir erste Orientierung beim Einkauf von nachhaltigem Fisch. Fisch aus Wildfang kennzeichnet das Siegel des Marine Stewardship Council (MSC). Die Non-Profit-Organisation achtet unter anderem darauf, dass Fischbestände sich erholen und nachwachsen können. Außerdem schonen Fischereien mit dem MSC-Siegel Ökosysteme.

Für Zuchtfisch ist das Siegel des Aquaculture Stewardship Council (ASC) entscheidend. Bestenfalls in Kombination mit einem Bio-Siegel von Naturland oder Bioland. Der ASC fordert mehr ökologische und soziale Verantwortung und kontrolliert unter anderem Wasserqualität und Futter. Das Fischmehl für das Futter der Zuchtfische darf somit nicht aus bereits überfischten Beständen stammen. Zusätzlich reguliert der ASC die Sterblichkeitsrate und den Einsatz von Antibiotika in der Aquakultur.

Hast du den Siegel-Check gemacht, achte zusätzlich noch auf die Fangmethode, die Herkunft und das Fanggebiet. Die Welternährungsorganisation (FAO) teilt die Weltmeere in 19 Gebiete auf. In Deutschland müssen diese Informationen auf der Verpackung stehen, bei der Frischtheke müssen Verkäuferinnen und Verkäufer diese Informationen parat haben.

Ein Beispiel: Wildlachsfilet von followfood (MSC-Siegel)

- Wissenschaftliche Bezeichnung: Oncorhynchus keta und Oncorhynchus gorbuscha

- Fangmethode: Haken und Langleinen: Langleine (treibend), Kiemennetze und vergleichbare Netze, Reusen und Fallen, Umschließungs- und Hebenetze: Ringwade, Wadennetze: Strandwade

- Herkunft: Beringmeer

- FAO-Gebiet: Nordostpazifik (FAO 67) und Nordwestpazifik (FAO 61)

Willst du sichergehen, dass dein Fisch aus nachhaltigem Bestand kommt, helfen dir Fischratgeber, wie zum Beispiel der vom WWF.

Generell gilt: Informiere dich zu aktuellen Fischbeständen und welche derzeit auf der roten Liste stehen.

Fisch auf dem Speiseplan: Wann ist er gesund und wann wird er zum Risiko?

Grundsätzlich ist Fisch gesund und gilt als besonders wertvolles Lebensmittel.

Er punktet in seiner Nährstofftabelle unter anderem mit:

- mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren,

- leicht verdaulichen Proteinen

- Vitaminen

- und wichtigen Mineralstoffen wie Jod und Selen.

Alles unverzichtbar für eine gute Entwicklung des Gehirns, die Muskelfunktion und ein gestärktes Immunsystem. Auch die Schilddrüse profitiert in hohem Maß davon. Bei regelmäßigem Verzehr sinkt unter anderem das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle und Fettstoffwechselstörungen.

Den ernährungsphysiologischen Vorteilen von Fisch stehen aber Warnungen von Umweltschützenden sowie Fachexpertinnen und -experten aus Medizin und Forschung gegenüber. Biozide, Schwermetalle, Mikroplastik und andere Industriegifte in den Meerestieren sind alles andere als einladend – und in zu hoher Dosis ernsthaft gesundheitsgefährdend. Der Hormonhaushalt kann gestört, das Immunsystem geschwächt oder Krebs gefördert werden.

Fische, die sich am unteren Ende der Nahrungskette befinden und schnell wachsen, sind weniger belastet. Dazu gehören Speisefische wie Kabeljau, Seelachs, Seehecht und Hering. Auch Fische aus Aquakulturen weisen in der Regel sehr niedrige Schwermetallgehalte auf. Dagegen können große, alte Raubfische wie Schwertfisch, Hai, Marlin und Thunfisch aufgrund jahrelanger Anreicherung deutlich mehr Quecksilber enthalten.

Fischverzicht und pflanzlichen Alternativen

Stellt sich die Frage: Soll Fisch überhaupt noch auf dem Teller landen? Genaues Abwägen ist sinnvoll. Wenn du dich vorher gut informierst und auf Siegel, Herkunft und co. achtest, kannst du hin und wieder Fisch konsumieren. Wenn du voll und ganz darauf verzichten willst, gibt es pflanzliche Alternativen, die dir ebenfalls alle wichtigen Nährstoffe liefern.

Vegane Fisch-Alternativen:

- Veganer Lachs auf Basis von Weizeneiweiß

- Karottenlachs (kannst du ganz einfach selber herstellen)

- Veganer Thunfisch auf Basis von Erbsenprotein

- Vegane Garnelen auf Basis von Sojaprotein

- Vegane Omega-3- Alternative auf Basis von Algenöl oder Algen wie Nori, Wakame, Dulse und Meeresspaghetti

- Vegane Fischstäbchen: Auf Basis von Reis oder Soja

Fazit: Fisch oder kein Fisch? So kannst du abwägen

Fisch punktet mit zahlreichen ernährungsphysiologischen Vorteilen, wie die sichere und schnelle Versorgung mit essentiellen Nährstoffen. Für eine gesunde körperliche Entwicklung empfiehlt die DGE mindestens eine Portion Fisch in der Woche.

Die Lebensmittelindustrie bringt immer mehr pflanzliche Alternativen wie Garnelen, Thunfisch oder Lachs auf den Markt. Probiere sie aus. Vielleicht kannst du deinen Fischkonsum so langfristig reduzieren – ohne Verzicht auf Geschmack, Nährstoffe und Konsistenz.

Umweltzerstörung, Tierleid sowie die Belastung durch Schwermetalle und Medikamente solltest du beim Verzehr von Fisch unbedingt mit einrechnen. Entscheidest du dich für Fisch, achte auf das MSC- oder ASC-Siegel. Ein Fischratgeber kann dir außerdem bei der nachhaltigen Wahl helfen.

Diskutiere über diesen Artikel und schreibe den ersten Kommentar:

Jetzt mitdiskutierenDiskutiere über diesen Artikel